青春三下乡

在茶阳镇的红土与

烟火间播种希望

团队成员深入大埔的历史肌理,用镜头捕捉花萼楼的红色印记,记录老街的市井风情,挖掘传统美食的文化根脉,让这座客家古镇的故事,在新时代的传播中焕发新的光彩。

客家土楼铭烽火

百千万工程启新篇

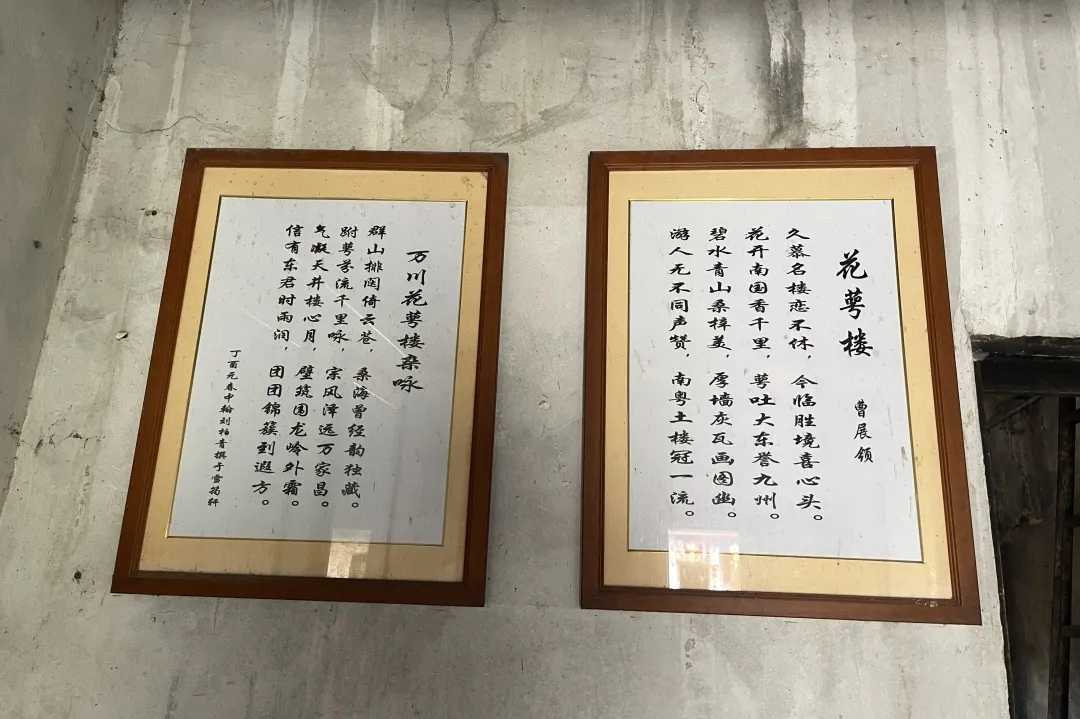

花萼楼。这座始建于明万历三十六年(1608年)的客家土楼,既是世界文化遗产,亦承载着厚重红色记忆——抗战时期曾为游击队据点与群众堡垒,墙体弹痕与战时标语镌刻着烽火岁月的坚守。

队员们架设器材,镜头既摄楼体穹顶、青石板路的沧桑,亦聚焦红色细节:游击队传情报的隐蔽窗口、群众藏粮的暗格。直播同步开启,队员讲解:“此梯曾见证客家儿女深夜运送前线物资。”实时互动中,红色历史在云端焕发生机。

间隙,管理员指着“抗日动员会旧址”木牌,讲述村民在此缝军衣、筹粮草的往事。适逢“百千万工程”突击队,两队青年围绕“红色文旅传播”研讨,从方言解说至“云打卡”设计,碰撞出诸多创意。

午后,队员携助学政策手册走访广州东华职业学院2025级新生孙同学家,结合“雨露计划”与高校帮扶政策,详解助学贷款免息、入学绿色通道等举措,记下开学日期并承诺志愿者接应,让教育帮扶暖意入家。

从救命干粮到文化符号

百年饼艺的华丽转身

为助力梅州大埔“茶阳美春”糕点公司乘借苏区振兴政策东风拓展市场,深挖客家红色文化与传统饮食的交融价值,特开展深度采访调研。这家植根红色沃土的老字号,自1918年创立以来,历经百年风雨,如今已传至第四代传人郑先生手中。郑先生谈及传承时坦言:“祖辈在战火年代靠手艺养家,如今我们既要守好古法技艺的根,让饼馅的清香、酥皮的层次不变味;也要顺着时代调口感,比如减糖配方、开发便携包装,但绝不能丢了客家糕点‘实在’的魂,这是对先辈的交代,也是对苏区文化的责任。”

重点记录企油饼与水晶饼的制作全流程——企油饼因旧时洪灾频发,以耐储存、易携带成为百姓应急口粮,故得“大水饼”之名,其6种馅料各有乾坤:绿豆馅清润解腻,板栗馅裹挟山野醇香,咸味款则藏着客家人“咸甜相济”的智慧,外皮经百次折叠起酥,咬下时脆响如裂帛;水晶饼则以镜面糖霜映出剔透光泽,外酥里嫩,既是节庆馈赠的“团圆符号”,亦是日常茶点的雅致之选。

通过捕捉百年匠艺与红色基因的交织,宣传视频将让承载苏区记忆的传统糕点,在新时代市场中焕发文化新生命力。

镜头下的老街: 烟火记忆与红色往事交织

上午十一时,团队转赴大埔老街,用镜头记录茶阳镇的市井风情。青石板路蜿蜒向前,两旁骑楼古色古香,竹编老铺里,传承人正将竹篾编织成篓筐。队员们拍摄竹丝穿梭的特写,这条老街藏着茶阳镇的烟火记忆,抗战时期这里的商户还曾为游击队传递消息。团队成员细致捕捉老街的建筑肌理、商户的忙碌身影,为茶阳镇的宣传积累鲜活素材。

总结

团队挖掘传播茶阳镇红色记忆与文化底蕴:摄花萼楼红色印记,焕活红色历史;落实教育帮扶;直播宣传与推广老字号糕点铺,助传统美食拓市;拍老街风情与抗战记忆,让古镇红色文化、传统技艺与市井风情在新时代绽放光彩。