广州东华职业学院“梅梦成真”百千万工程突击队|那些下乡的日子,我们有太多话想说……

我们自五湖四海来到东华

在校园里结下并肩的缘分

这个夏天,又一同踏向梅州

让青春的脚步与大埔红土人文撞了个满怀

愿此去经年,大家的生命里都有鲜花绽放

日子里总萦绕着不期而遇的浪漫

时隔八年,再次带队踏上大埔的土地,脚下的路似乎还是当年的模样,却又在眼角眉梢间透出些新的景致。这次下乡最意外的触动,就是遇见了那位参加西部计划的年轻小伙。

我们在一起聊了许久,听他讲在这里扎根的日子,讲如何把政策一点点落到农户家门口,讲那些琐碎却实在的收获。那一刻突然觉得,我们这支三下乡队伍带着朝气而来,就像一阵风拂过乡野;而他和无数西部计划的年轻人,更像一粒种子,在这片土地上慢慢发芽。两种“向下”的姿态,一种是短暂却热烈的实践,一种是长久且坚韧的坚守,碰撞在一起时,心里涌动的是说不出的感慨:原来青春的奉献,从来都有不同的注脚,却同样滚烫。

转头看看身边的队员们,更觉欣慰。八年前带队时的场景还历历在目,如今再次带队,这群年轻人也能独当一面,扛得起责任。从策划活动到对接村民,从课堂授课到田间调研,每个人都透着股不服输的闯劲和接地气的细心。

大埔的风,八年前吹过我的耳畔,如今又掠过这群年轻的脸庞,还捎来了那位西部计划小哥的故事。希望未来,大家都能以自己的方式,拥有属于自己不同的青春足迹。

指导老师:陈少敏

最让我印象深刻的,是看大家在三下乡的旅程里,把繁杂的事打理得有条不紊。从企业洽谈时提前备好的合作方案,到乡野直播前反复核对的设备清单;从走访农户时随手记下的需求笔记,到团队分工时清晰明确的任务表——无论是面对突发的天气变化,还是临时调整的行程安排,你们总能沉着应对,让每一场座谈、每一次直播、每一回走访都按部就班推进。这份从容背后,藏着团队里的默契配合,也藏着年轻人身上难得的踏实与细致,让人打心底里觉得可靠。

指导老师:梁煜武

作为广州东华职业学院“梅梦成真”百千万工程突击队的指导老师,与同学们一同扎根梅州市大埔县开展三下乡活动的日子,是我心中一段滚烫的记忆。脚下沾着泥土,心中便沉淀着真情。在这片客家文化厚植的土地上,我们带着知识与热忱走进田间地头、古村院落:听老手艺人讲述传统竹编的传承故事,当三下乡的青春热忱撞上西部计划的坚守初心……同学们用专业所长为农产品溯源出谋划策,为古村落保护绘制规划草图,而我更像一个“见证者”——见证着青年学子在实践中褪去青涩,将调研报告写在大埔的大地上;也见证着这座小城的质朴与坚韧,如同山间的清泉,在时代浪潮中始终涌动着生生不息的活力。

三下乡的时间有限,但这份“双向奔赴”的情谊绵长。大埔教会我们:乡村的发展从来不是单向的“给予”,而是在碰撞中共同生长。愿这份在山野间播下的种子,能在未来生根发芽,让更多青年与这片土地的故事,未完待续。

指导老师:李应根

初抵梅州,面馆阿姨一句“明天孩子们还来吃面吗?来的话我得买点水果”,让瓷碗里腌面的温热顺着指尖暖上心头,仿佛握住了整座小城的善意。

次日,投身西部计划的杨先生分享了初心:学生时代对基层故事的向往,让他坚信青春不该囿于格子间。课本里的乡野太轻,唯有亲手触摸田埂的温度,才明白土地的分量。他的故事,如一盏灯照亮前路。

走进农业企业,遇见返乡创业的黄先生。他舍弃都市繁华,扎根乡土助力振兴,以身作则号召青年归来。这份担当与情怀,令我深深触动:“到祖国需要的地方去”,不仅是口号,更是沉甸甸的使命。

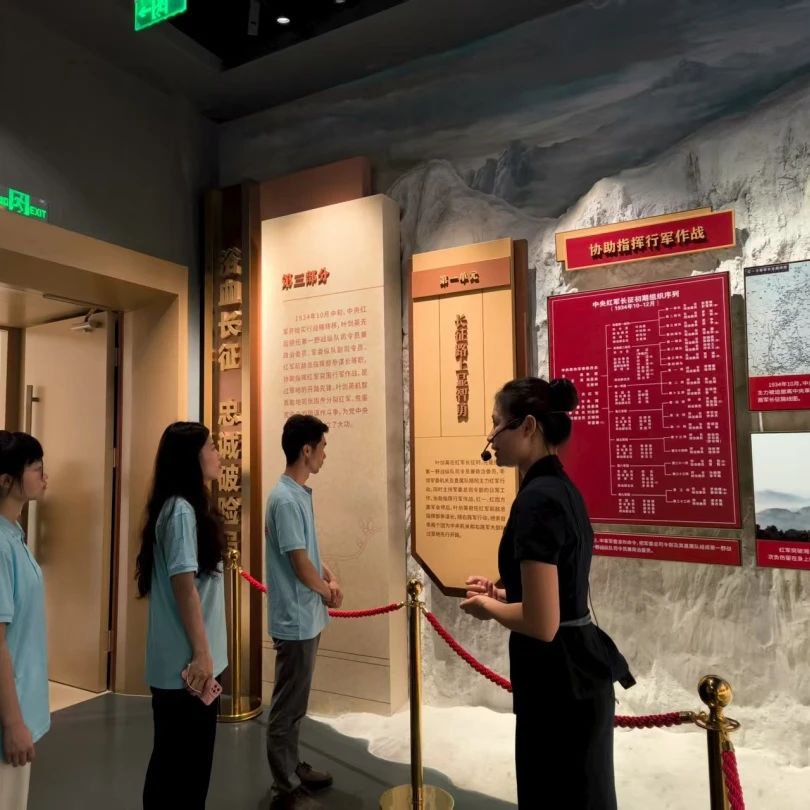

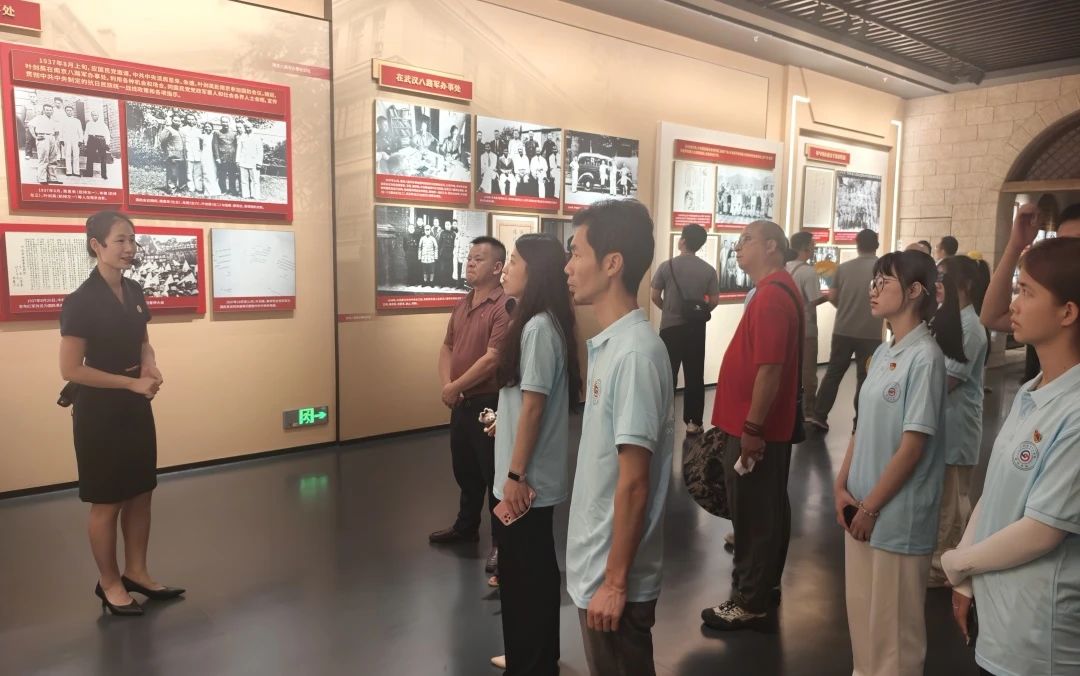

第三日,叶剑英纪念馆内,我们重温入党誓词。时光凝固,先烈身影浮现心间,敬畏与感恩涌起,泪水悄然滑落。方知今日岁月静好,是无数冲锋在前、以血荐轩辕者用牺牲换来。铭记奉献,以青春之我,创青春之国,让生命在为祖国人民的奉献中绽放光华。

此行更见证了学生们的拔节生长:厨房里,油星溅上围裙,笨拙翻炒番茄炒蛋的她们,笑容却比炒蛋更灿烂;座谈会上,将理论掰碎揉入乡音,化作村民听得懂的家常;报告厅内,年轻喉咙吐出的应急救援术语,字字带着守护一方的郑重。

原来教育最美的模样,并非将知识装进笼子,而是让青春的种子,落进祖国的土壤,生出各自坚韧的年轮。何其有幸,我们成为这青春抽枝散叶的见证者。

指导老师:朱钻慧

一次寻常午饭,却因不经意的邂逅,成了滋养心灵的盛宴。童真的目光如清泉洗去尘虑,稚气的提问带我重返纯粹之乐;老板爽朗的乡音里,氤氲着质朴温厚的人间烟火气;碗碟碰撞的清脆韵律,竟也化为劳动中踏实而微妙的满足。原来生活最珍贵的滋味,并非珍馐美馔,而是蕴藏于真诚交往的瞬间——它如碎金散落日常,悄然点亮了庸常时光。这顿饭让我明白:唯有放慢步履,用心感知那些平凡时刻里流动的暖意,才是对生命最深的眷顾与应答。

——刘洋旭

一碗烟火,暖了远方客

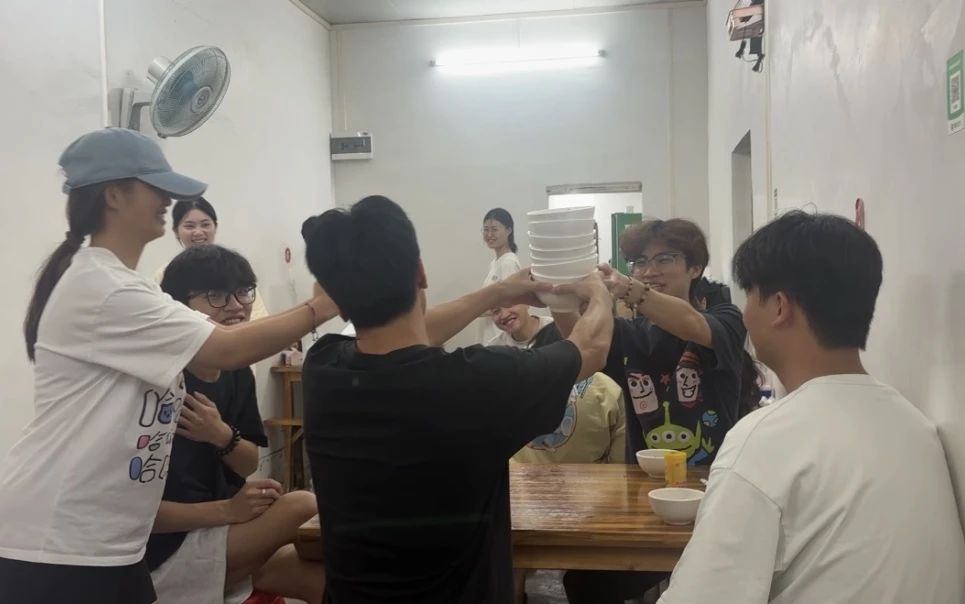

坐了五个小时的车,一路颠簸,终于踏上了大埔的土地。这是三下乡的第一餐,没有精致摆盘,却因一群青春同行者、一位热心阿姨,满是烟火气。大家举着汤碗 “干杯”,笑声撞在简陋的墙面上,又弹进每个人心里。阿姨讲着方言,一会儿问 “阿妹够不够吃”,“明天还来不来呀 ,你们明天还来的话 ,阿姨明天给你们准备水果”让我在这陌生的地方突然感受到了家的温暖。原以为我们是来 “送” 温暖的,此刻才懂,这片土地的人,早用最朴实的招待,先把温暖 “递” 到我们手上。一声亲切的 “阿妹”,比烈日更烫人,让我们明白,三下乡不是单向的奔赴,是两颗心靠近时,自然而然的热量交换。期待往后的日子,能把这份从第一餐里接住的热乎劲儿,化成实实在在的行动,像阿姨的热情、大家的笑那样,给这里也留下些闪光的记忆。

——黄锦媚

这次三下乡,我以队长的身份,带着老师和团队成员踏上这片生我养我的土地——大埔,心里像打翻了五味瓶,既有近乡情怯的悸动,更有沉甸甸的期待。“中国最美小城”“客家香格里拉”,这些美誉早已刻在大埔山水里,千年古驿道的青石板、围龙屋的飞檐翘角,都藏着说不尽的故事。

可作为土生土长的大埔人,我总觉得那些浸在血脉里的红色记忆——比如三河坝战役的烽火、革命先辈的足迹,还没能被更多人看见。它们像深埋的种子,明明有破土的力量,却少了些被风吹向远方的机会。这次回来,与其说是带队实践,不如说是带着一份“反哺”的初心:想把课堂上学的新媒体传播、电商运营知识,变成家乡红色故事的“扩音器”;想和团队一起,用镜头记录老党员的口述历史,用直播带网友走进红色旧址,让更多人知道,大埔的红,不仅是红土地的颜色,更是刻在骨子里的信仰与坚韧。

家乡用一粥一饭、一砖一瓦哺育我长大,如今终于有机会用所学为她做点什么。只盼着这场三下乡,能让大埔的红色故事乘着风、顺着网,走到更远的地方去。

——张圆林

作为梅州特色的腌面,早已是我此行最期待的美味。当淋上猪油的腌面端上桌,香气瞬间扑面而来,一口下去满是满足,不知不觉就炫了两碗半。搭配的三及第汤更是鲜掉眉毛,腌面的香与汤的鲜相互成就,堪称绝配,用一个“香”字来形容再贴切不过。

午后在富大陶瓷的走访体验同样收获满满。展厅里,一位叔叔正专注地在陶瓷上“作画”,笔下的高山巍峨、流水潺潺,云鹤灵动其间,还有一抹恰到好处的红韵点缀,画面生动雅致。起初我还疑惑为何在此作画,环顾四周后才恍然大悟——原来周围许多风格相似的精美陶瓷图案,都出自这位大师之手。听介绍才知,每一件陶瓷上的图案都要经过手艺人几天的打磨细凿才能完成。这份对技艺的执着与专注,让我不禁感叹:老一辈手艺人的技术功底和沉下心来的定力,正是我们年轻一辈需要用心学习的品质。此次三下乡之行,让我对这座城市充满了更多理解。

——陈广霖

三下乡的脚步虽已远去,但梅州大埔红土地的故事却仍在心间发烫。与西部计划志愿者杨学长的相遇,让我对基层实践有了更深体悟:他带着触摸真实中国的初心,在报表协调的琐碎中读懂“大事藏于细节”,从老乡的“谢谢”里找到扎根意义。恰似我们团队七日实践里反复打磨宣讲话术、凌晨仍在练习的坚持,恰似吃腌面时阿姨说要给我们准备水果的温暖——都是“串珠”精神的生动注脚。

三下乡的热忱,像星火般在乡野间燎原;西部计划的坚守,如滴水般在岁月里穿石。形式或许不同,那份以理想为犁、深耕大地的担当,却同样滚烫。相机里存满了红土地的晨曦,也定格了无数淳朴的笑脸。但我们更清楚,青春镜头里最动人的画面,从不是精心设计的构图,而是那份初心始终稳稳对准土地的模样——这,才是青春最该留住的风景。

——林嘉薇

在此次三下乡我代表我们学校应急救援技术专业在青溪镇宣传了应急知识,虽然我很紧张,但老师和队友给了我十足的信心和鼓励,也让我更有勇气和底气站在上面为村民宣讲知识。

在过程中,村民们热情高涨,学习态度很好,表现都很不错,很好的宣传了我们学校特色的应急救援技术专业以及各种应急小知识。此次三下乡对我来说是收获满满的一趟旅程,我在教学的时候同时也学会了怎样以更好的姿态站在讲台上。希望未来能够有更多宣传我们学校以及参与到乡村振兴的机会。

——徐远兴

此次三下乡,我跟团队一起去到了梅州青溪的棣萼楼。老围楼藏在山坳里,黄泥巴墙被太阳晒得热乎乎的,一圈房子围着祠堂,青石板天井光溜溜的。我们几个人边转边查资料,才弄明白“棣萼”是讲兄弟和睦的意思。大家对着族谱猜先辈的故事,还拍了许多照片。快中午离开时,阳光正盛,楼里安安静静的,团队的脚步声在里面响得特清楚。

——高瑞

踏上红色路线,先辈们的故事如画卷般在眼前展开,那些烽火岁月里的热血与坚守,深深震撼心灵。沿途,大埔的山水似灵动的诗,青山叠翠、碧水悠悠,每一处风景都在诉说这座小城的底蕴,让我真切触摸到它独特的魅力 。傍晚回到住宿地,伙伴们化身“美食达人”,淘米洗菜、生火起锅,不一会儿,烟火缭绕,香气四溢。锅铲与铁锅的碰撞声、伙伴们的笑语声交织在一起,汇成最动人的生活乐章。我们分工协作,有人专注翻炒,有人细心调味,有人布置碗筷。这亲手点燃的灶火,升腾的不仅是饭菜的香气,更是白日里积累的所有感动:先辈们烽火中的坚守,山水间流淌的诗意,村民们淳朴的笑容,仿佛都融入了这方寸厨房的烟火气里。当热气腾腾的家乡风味摆满桌面,大家围坐共享,疲惫在欢声笑语中消散。这一餐,吃下去的不只是食物,更是浸润了红色血脉、山水灵秀与人间温情的独特大埔韵味,是此行最真实、最温暖的沉浸体验。

——李浩商

一天的感受下来除了累我还觉得很充实的,我们在等午饭的时候隔壁桌有三个小朋友我上前和他们交流了起来,他们很好奇我们是干嘛的,经过我们的讲解他们也是很快的理解了过来,对我们感到也是很敬佩。在交流中知道了他们三个都是年级前五,我们感到很震惊也表达了对他们的肯定。

最大的感慨是去到中央红色交通线才知道当年的红军是多么的不容易,我们现在有车都要开那么长的时间才能到达的地方在当时他们凭借一双脚要走多久才能到达啊!他们当时那么艰苦的条件都过来了那我们现在遇到什么困难都可以跨过去的。

——李一帆

三下乡第四天,我们走进企油饼工厂。热气腾腾的车间里,师傅的手艺令人赞叹。我们架起直播镜头,与网友分享企油饼的前世今生。从古老的制作工艺,到独特的咸香风味,在互动中,让这份大埔美味,跨越屏幕,走进千家万户。

——赖艳诗

“梅梦成真” 后会有期